そのレーピン氏が若き演奏家として最初に挙げたのが19歳の田中杏菜さんだった。ロシアで音楽教育を受ける稀有な機会に恵まれた田中杏菜さんも6月18日のサントリーホールでのコンサートでワジム・レーピン氏、諏訪内晶子氏とともに演奏する。

田中杏菜さんはノボシビルスクでの音楽学校の生活について、先生としてのワジーム・レーピン氏について、サントリーホールのコンサートへの期待についてスプートニクのアンナ・オラロヴァ記者からの独占インタビューに答えてくださった。

スプートニク:ロシアの音楽教育システムの特徴はなんでしょうか?

田中杏菜さん:みんなで才能を育てるという考え方です。例えば私の学んだノボシビルスク特別音楽学校にもシベリア中から子どもが来ていました。私も寮に住んでいたんですけど、先生が親代わりといってもいいほど本当に生徒を大事にしていて、音楽家になるために必要な勉強を音楽理論とかソルフェージュとか、いろんな文化の勉強とか、ロシア文学もそうですがいろんなことが学べました。そういう勉強の仕方ができるのはロシアだけではないかと私は思っています。

スプートニク:音楽学校ではレーピン先生のレッスンは受けましたか?

これまで2回、一緒に室内楽を演奏する機会を与えていただきました。すぐそばで彼の音を聞きながらひとつの音楽を作れたということは私にとってかけがえのない経験になったと思います。

レーピンさんのマスタークラスの特徴を言えば演奏家として、音楽家として必要なことを普通の先生とはまた別のアプローチでとてもおもしろい表現で説明してくださるのでとても新鮮なんですね。

スプートニク:レーピン氏と一緒に演奏する6月18日のサントリーホールでのコンサートが目の前に迫りましたが、東京でのプロジェクトについておしえてください。

田中杏菜さん:サントリーホールは音響の素晴らしいホールだときいておりますので、今回そのホールで演奏できるのはとても楽しみです。それと同時に今回、世界的な演奏家の諏訪内晶子さん、ミッシャ・マイスキーさん、ニコライ・ルガンスキーさんと共演できることもとっても楽しみです。若い私にとってリハーサル、本番の1回、1回が言葉では説明できないほど本当に貴重な勉強の機会になると思います。今回もよい演奏ができるように頑張りたいと思います。

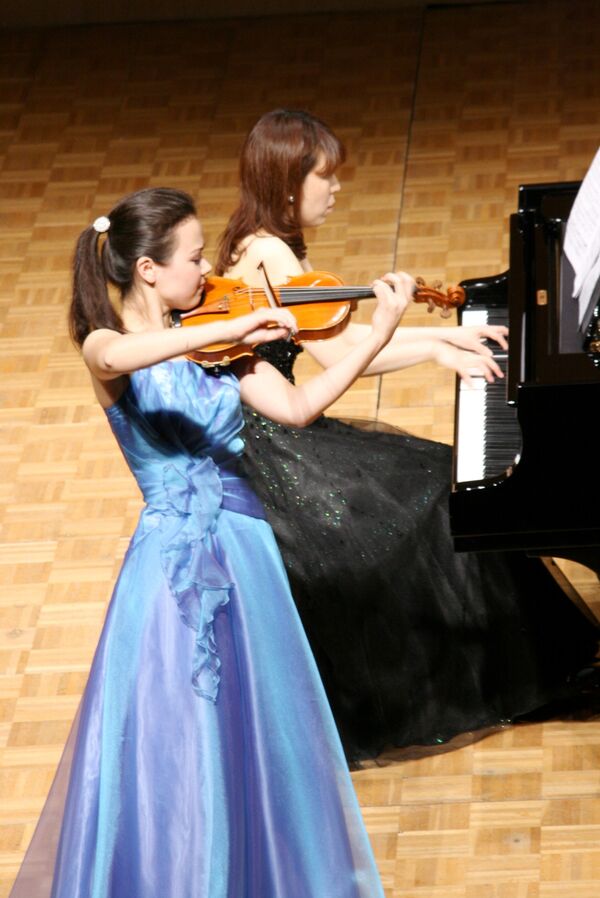

6月18日(土)東京、サントリーホールでのトランス=シベリア芸術祭 in Japanのコンサートで田中杏菜さんはドヴォルザーク作曲ピアノ五重奏のヴァイオリンを担当する。

トランス=シベリア芸術祭 in Japan に関する情報は以下でごらんいただけます。